Интервью с историком Анатолием Цапко.

Каждый год в колонну «Бессмертного полка» встают тысячи бийчан. И всякий раз, готовя репортажи с Дня Победы, мы понимаем: встали бы и больше, но, увы, не в каждой семье сохранились сведения о воевавших родных. Можно ли восстановить эту часть истории семьи, от чего оттолкнуться и куда могут привести поиски – об этом говорим с Анатолием ЦАПКО, старшим научным сотрудником Бийского краеведческого музея им. В. В. Бианки.

- – Анатолий Иванович, многие сегодня приходят к вам за помощью в установлении судьбы своих воевавших родственников?

– Последние лет пять к нам в музей стало значительно больше обращаться людей, которые хотят найти сведения, просят оказать им посильную помощь в этом деле. Процесс, сказу скажу, сложный, длительный и не всегда результативный. Причина, как правило, в том, что в семьи слишком мало сведений о своем родственнике. Для поиска нужны первоначальные данные. И только лишь фамилии, имени, отчества может быть недостаточно. Хорошо, если сохранились фотографии, документы, похоронка или справка о ранении. И чем больше таких сведений, тем быстрее дело будет продвигаться.

- – Что точно нужно знать?

– Место, откуда призывался солдат. Конечно, поиски будут гораздо проще, если человек ищет сведения о воине, который уходил на фонт отсюда же – с Алтая. Это может быть наш городской военкомат или районные. Сведения о наших земляках, уходивших на фронт, есть в Книге памяти Алтайского края. Это большое собрание сведений – девять томов. В больших, толстых книгах есть данные о погибших, пропавших без вести, там представлены все районы Алтайского края. В них много сведений – фамилия, год рождения, время призыва, воинское звание, время и место гибели, у иных даже указаны места захоронения, не только российские, но и за рубежом. Эти знания – хорошее подспорье, с которыми можно обращаться дальше.

- – Куда, например?

– Есть Центральный архив Советской армии, архив Министерства обороны в Подольске. Можно обратиться за получением информации туда. Но в последнее время говорят, что архив работает по-новому: там перестали отвечать на письменные запросы, а предлагают ознакомиться с документами при личном визите. Но сам архив – довольно полный. Есть данные на каждого солдата (полк, дивизия).

Кроме того, можно активно использовать интернет-сайты по поиску информации. Главные из них – «Подвиг народа» и «Память народа». Это общероссийские базы данных. Но не факт, что поиск закончится положительным результатом. Хорошо, если ваш родственник был награжден, вы знаете, чем. Это поможет.

Также есть Санкт-Петербургский военно-медицинский архив. Там хранятся данные о раненых и контуженых в годы войны.

Кроме того, получить сведения можно в ЗАГСе и Пенсионном фонде. Но это относится ко всем, кто интересуется своей родословной. Она не обязательно должна быть связана с войной.

- – Все эти сведения общедоступны?

– Да, с определенными оговорками. Например, доступ к личным сведениям через ЗАГС, Пенсионный фонд или архив спецдокументации возможен лишь в том случае, если вы докажите, что вы – родственник. Предъявите, скажем, свидетельство о смерти. Тогда перед вами будет открыт архив.

- – Работать с этими данными можно самостоятельно или нужно обладать определенными навыками написания запросов?

– Я думаю, что справится любой. Контакты архивов есть, они общедоступны. Просто напишите, главное – начать. Это не возбраняется делать в свободной форме. Если повезет, ответят, найдут данные. Либо, как я уже говорил, пригласят к себе. К этому нужно быть готовым. Но решаются на такую поездку немногие. Во-первых, большинство разыскивающих – люди уже немолодые. Во-вторых, это мероприятие затратное.

- – Давайте вернемся к Книге памяти. Как она формировалась? Информацию давали сами родственники?

– В том числе. В 80-е годы проводилась большая работа с участием военных комиссариатов, музеев, родственников. Сведения собирались отовсюду, но на основе документов, затем много времени ушло на обработку этой информации. Так появились эти девять томов. Может быть, описано о бойцах кратко – предложений семь, но основные данные найти можно. Фотографий, правда, нет.

- – То есть вполне может быть так, что сегодняшние потомки воевавших и не знают, что когда-то, десятилетия назад, их родственники передавали сведения в музеи. И сегодня с ними можно ознакомиться.

– Такое вполне возможно. Так что лучше проверить, чем погружаться в самостоятельные поиски. А бывает и такое, что какие-то сведение в семье теряются или есть разногласия между родственниками. Вот приходит к нам, говорит: несколько лет назад сестра передавала в музей фото родственника, а теперь оригинал дома не могут найти. А хотели бы сделать штандарт для колонны «Бессмертного полка». Мы по картотеке нашли это фото, скинули ей на флешку – и нет проблем.

- – Но не только ведь сведения о воевавших ищут. Я знаю, что к вам обращаются и родственники репрессированных.

– Есть такие. Кстати, широкому кругу людей даже и неизвестно, что в этой области тоже была проведена большая работа. Ее результаты собраны в большую книгу – «Жертвы политический репрессий». Как и в Книге памяти, здесь пофамильный список, в котором указано, за что и как был репрессирован человек. Кроме того, в краевом архиве создан специальный отдел спецдокументации. Он выведен в отдельное здание. И вот там можно найти данные практически обо всех пострадавших. Даже есть фотографии. Здесь же анкета – фамилия, имя, отчество, указано, где родился, перечислена семья, и в конце приписка, например: «имел плуг и веялку, кулак, пять лет лишения свободы».

- – Вы говорите, что стало больше обращаться людей, которые ищут историю своих воевавших родственников. Вы с чем это связываете?

– В какой-то степени интерес подогрела акция «Бессмертный полк». Многие хотят встать в колонну с портретом родственника. Но к нам чаще всего обращается не молодежь, а люди старшего возраста, которые хотят узнать судьбу отца, брата… И в таких случаях совершенно непонятно, почему не обращались раньше. Конечно, у тех кто раньше начинал такие поиски, шансов было больше – в семье еще хранилось больше сведений, были живы родственники, которые знали того, кого ищут. Было, за что уцепиться, чтобы раскручивать историю. А вот данные о репрессированных были открыты относительно недавно, и теперь люди этим пользуются, хотят восстановить и эту часть истории семьи.

- – Так можно и во вкус войти. Реально перешагнуть рубеж революции и узнать, кто были твои предки еще раньше?

– Вполне возможно. На помощь снова приходят архивы: городские, районные. Многие почему-то с настороженностью к ним относятся. Может быть, думают, долго, непонятно. А на самом деле это кладезь информации.

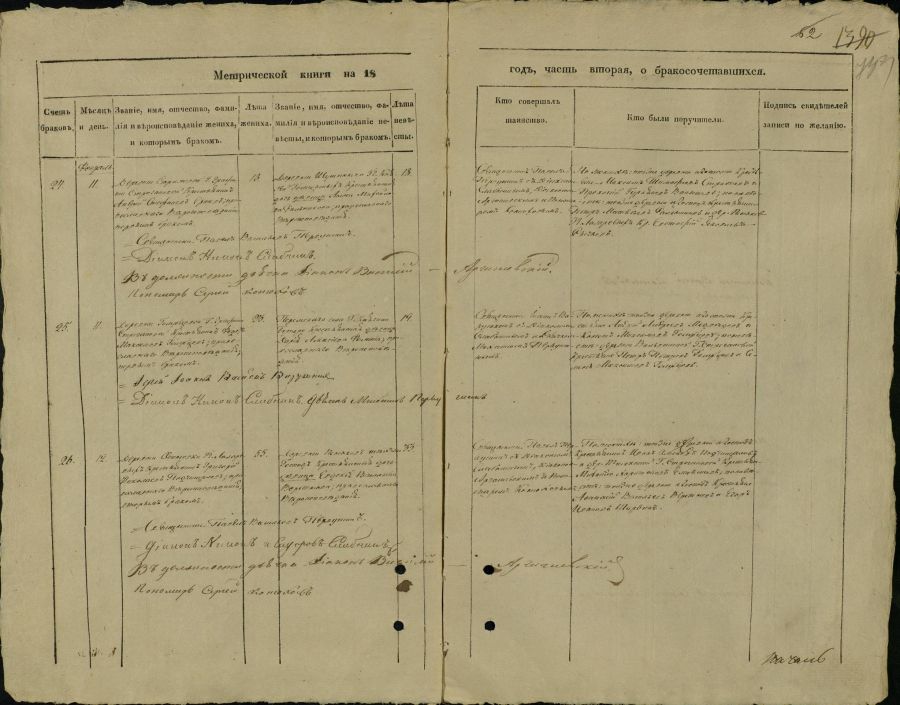

В краевом архиве, например, есть ревизские сказки – это документы, отражающие результаты проведения ревизий податного населения Российской империи за XVIII и XIX века. Представляете, сколько можно из них узнать? Но до них нужно добраться, выделить нить родословной. А начинать надо с места рождения предка. В селах, например, после революции вели похозяйственные книги. Начиная с 20-х годов есть все: кто жил в этом доме – отец, мать, дети. В органах ЗАГС тоже есть свой архив начиная с 20-х годов XX века. По этим сведениям можно выйти на предков, которых записывали уже в метрические книги – такие велись при соборах. В них отмечалось, кто у кого родился, кто на ком женился. Метрические книги есть и в нашем городском архиве. Поэтому если предки – бийчане, можно попытаться их найти. Есть такие книги и при архиве Алтайской митрополии.

- – Ваш прогноз: будет возрастать интерес к поиску родословной своей семьи?

– Надеюсь. Во всяком случае, пока мы это отмечаем. Сегодня становится модным составлять свои генеалогические древа, и это хорошо. Моя семья вот тоже этим занялась. Тут главное добраться до метрических книг – так можно и до десятого колена о своих предках узнать. Конечно, помощь может потребоваться. Нужно знать, как искать, куда обратиться: у нас ведь до установления советской власти была и Томская губерния, и Алтайская, и Бийский округ, и Бийский уезд. То есть документы за тот или иной период могут оказаться то в Томске, то в Новосибирске, то в Барнауле. Поэтому я и предупреждаю всегда: процесс долгий, но интересный. В поиски легко погрузиться, но очень сложно остановиться. Ведь чего только в веках не найдешь – может быть, у вас в роду были дворяне, князья – не у многих, конечно, но – а вдруг? – именно у вас...

Полезно

- Банк документов о подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной войны – podvignaroda.ru.

- Поиск мест первичных захоронений и документов о награждениях, прохождении службы воинов Первой и Второй мировых войн – pamyat-naroda.ru.

- Архив военно-медицинских документов: 191180, г. Санкт-Петербург, пер. Лазаретный, 2. Телефон: 8 (812) 315-73-28.

- Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, 74. Справочно-информационная служба: 8 (4967) 69-90-05.

Сами себя то знать не хотим - бабушек и дедушек родных позабывали, предки какие-то...Опять Цапко пиарится((((